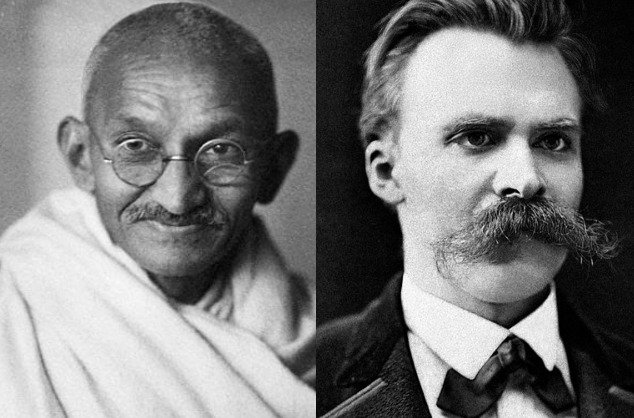

Connus pour ses conseils politiques souvent controversés, surtout pendant les périodes tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale, Gandhi représentait une voix opposée. Alors que les forces d’Hitler ravageaient de vastes étendues d’Europe, cet homme pacifique persistait à défendre ardemment son principe de non-violence.

Pour lui, la fin ne justifiait pas les moyens. Les moyens et les fins doivent être moraux. Quand il a suggéré au vice-roi de l’Inde de s’attaquer à Hitler avec la seule force de l’âme, il l’a laissé horrifié par son apparente déconnexion ou dyslexie de la situation.

Et pourtant, il n’était pas seul. Toujours suivi par un public massif, il avait déjà atteint une célébrité qui n’a été que le privilège des saints en Inde. Il s’était élevé bien au-dessus de la ligue du politicien ordinaire dans l’air raréfié de la vie publique indienne.

Mais la politique et la morale pourraient-elles aller de pair ?

Gandhi vivait-il dans un paradis de fous quand il a suggéré de tendre l’autre joue au maraudeur le plus féroce du siècle ?

La moralité avait-elle une utilité au-delà des belles paroles en politique ?

Dans l’Italie médiévale tardive, Nicolas Machiavel a écrit un traité très controversé – Le Prince – qui a toujours séparé le domaine de la politique de celui de la morale. Il a convaincu beaucoup de dirigeants de la futilité de défendre les vertus morales dans leurs transactions politiques.

Les normes morales du prince étaient différentes de celles du public, a-t-il soutenu. Le Prince doit mentir, tromper, tuer, espionner et faire tout ce qu’il faut pour s’accrocher au pouvoir et l’étendre ! Cela a bien résonné avec certains des monarques les plus brutaux de l’époque médiévale sanglante et, d’une certaine manière, les a consolés pour leurs transactions.

Les actes qui les auraient fait honte jusqu’à présent (compte tenu du contexte de la théologie chrétienne) ont maintenant reçu une sorte d’approbation philosophique. Cela a fait apparaître ces actes simplement comme un modus operandi déplaisant mais nécessaire pour s’acquitter des lourdes tâches de l’art de gouverner. Leur culpabilité dans leurs relations a été améliorée et leur sens de la justice a été renforcé.

Cependant, la philosophie politique de Machiavel d’ignorer la morale ordinaire est sommairement rejetée par ce qui transpire dans notre lecture de l’histoire. Prenons l’exemple de l’un des événements les plus marquants de l’histoire moderne : la Révolution française.

Elle a été porté sur les ailes du soi-disant « règne de la terreur » qui a commencé par anéantir violemment l’establishment français, y compris le monarque et la reine. La révolution a été attisée par les Jacobins, menés par le voyou Maximilien Robespierre.

La violence aveugle a choqué la sensibilité de la plupart des spectateurs européens et rappelait le passé médiéval brutal du continent. Environ 17000 ont été sommairement exécutés souvent sur la base de soupçons. Il a laissé une marque indélébile dans l’histoire de France.

La république a été établie, mais la Révolution française n’a pas culminé avant d’avoir bouclé la boucle. La violence a fini par avoir un effet boomerang sur les protagonistes mêmes de la révolution et s’est terminée par le massacre brutal de nombreux Jacobins, y compris Maximilien Robespierre lui-même.

De nos jours, un autre cas qui mérite d’être examiné est l’expérience américaine de combattre les forces soviétiques en Afghanistan en utilisant un groupe mandataire appelé les Moudjahidines.

Les moudjahidines sont devenus une force puissante pour vaincre les Soviétiques et certains attribuent même la chute finale de l’Union soviétique à la perte en Afghanistan. Cependant, finalement, les moudjahidines se sont métamorphosés en une force terroriste mondiale redoutée et sont devenus la bête noire américaine du siècle.

Sous une marque différente, ils ont mené l’une des attaques les plus déterminantes contre les États-Unis, ébranlant ses fondations et marquant le début de leur fin en tant que superpuissance singulière du monde.

De même, lorsque le Pakistan a commencé à utiliser des groupes militants mercenaires pour tenter de « saigner l’Inde par mille coupures », ils ne s’attendaient pas à ce que ses retombées sur leur propre pays se fassent sentir. Pour tenter d’affaiblir l’Inde, le Pakistan a dû créer une capacité extraordinaire de violence en termes de personnel, d’armement, d’infrastructure et de renseignement.

Avoir un appareil de violence interne aussi sophistiqué a toujours été risqué. Dans le cas du Pakistan, cela s’est transformé en cauchemar politique car cet appareil a sapé son système politique civil. Toute tentative de se débarrasser des éléments radicalisés a été vivement réprimée par des moyens violents, scandaleusement aveugles et inhumains.

Les attentats à la bombe en série dans les mosquées et les marchés, les enlèvements et les assassinats, et les attentats-suicides sont presque devenus l’ordre du jour dans le pays. Ils avaient créé un Frankenstein qu’ils ne pouvaient plus gérer.

« Celui qui combat des monstres devrait veiller à ce que, ce faisant, il ne devienne pas un monstre. Et quand vous regardez longtemps dans un abîme, l’abîme vous regarde aussi ».

Cet aphorisme de Frédéric Nietzsche saisit parfaitement le comportement collectif des sociétés humaines. Lorsque nous luttons par des moyens violents ou immoraux, nous, en tant que sociétés, investissons et créons un appareil complexe de ses moyens. Nous créons en nous-mêmes les mêmes forces que nous abhorrons chez les autres et que nous avions initialement prévu de combattre.

En les combattant par les mêmes moyens immoraux, nous établissons de nouvelles normes de comportement politique et proclamons leur acceptabilité. Il est seulement temps qu’avec un petit changement dans le paysage politique, les mêmes forces rebondissent et se retournent contre leur ancêtre même.

Cela explique quelque peu la mécanique de la philosophie hindoue du « Karma » qui a profondément influencé la perspective de Gandhi. Une vision large de l’histoire aujourd’hui absout Gandhi de l’apparente fantaisie de ses idées. En fait, le doux Gandhi et le mélancolique Nietzsche se sont révélés être des philosophes politiques beaucoup plus clairvoyants que le glamour Machiavel.

Machiavel peut nous gagner des batailles tactiques, mais Gandhi et Nietzsche créent un monde humain et vivable qui dure. Séparer la morale de la politique est une grande parodie. La moralité, en effet, sera toujours le bouillon dans lequel la recette de la politique est cuite.

L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de la rédaction et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.