Souvent invoqué dans les débats sur les mutations idéologiques contemporaines, le concept de « marxisme culturel » suscite à la fois fascination, rejet et confusion. Derrière cette formule polémique se dessine une histoire complexe, faite de transpositions théoriques, de recompositions intellectuelles, mais aussi d’instrumentalisations politiques.

Une origine intellectuelle multiple

Le terme « marxisme culturel » ne figure dans aucun corpus marxiste classique. Il est forgé rétrospectivement pour désigner un courant intellectuel qui, à partir du XXe siècle, a opéré une translation du marxisme économique vers une critique des superstructures culturelles. Ce déplacement trouve ses racines chez Antonio Gramsci, penseur italien qui a développé le concept d’hégémonie culturelle : pour lui, le pouvoir ne s’impose pas uniquement par la coercition économique ou militaire, mais par le contrôle des normes, des valeurs et des récits collectifs.

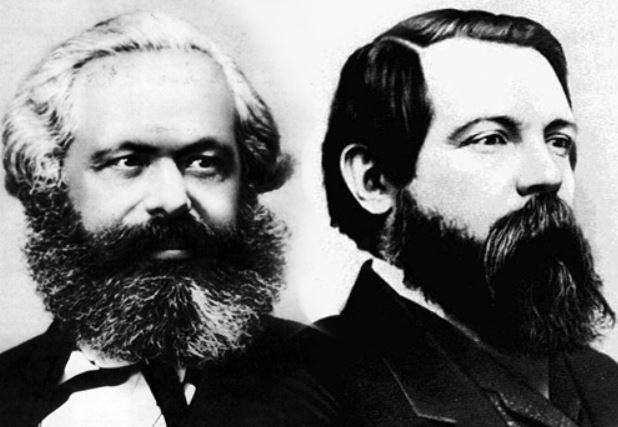

Dans les années 1920-1930, d’autres penseurs tels que Georg Lukács et les fondateurs de l’École de Francfort – Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, entre autres – approfondissent cette réflexion critique. Leur objectif : comprendre pourquoi les masses adhèrent aux idéologies dominantes et pourquoi les révolutions échouent, malgré les crises du capitalisme. Ils en concluent que la culture, l’éducation, la psychologie de masse et les institutions jouent un rôle clé dans la perpétuation des rapports de domination.

De la révolution économique à la subversion culturelle

Ce basculement vers une critique de la culture a ouvert la voie à une lecture élargie du marxisme : au lieu de viser la prise de contrôle des moyens de production, certains courants se sont focalisés sur les mécanismes de domination symbolique (genre, sexualité, race, langage, médias…). Cette approche influencera les mouvements étudiants et contre-cultures des années 1960, ainsi que certaines écoles postmodernes.

Herbert Marcuse, notamment, deviendra une figure emblématique de cette jonction entre critique sociale, psychanalyse et militantisme culturel. Il prône une forme de « tolérance répressive », selon laquelle il faut tolérer les discours de libération et réprimer ceux qui perpétuent les oppressions.

Instrumentalisation et polémiques contemporaines

À partir des années 1990, le terme « marxisme culturel » réapparaît dans des discours conservateurs, particulièrement aux États-Unis, comme une grille d’analyse des transformations sociales et des débats identitaires. Il est alors accusé d’être l’idéologie cachée derrière le politiquement correct, la théorie du genre, le multiculturalisme ou la déconstruction des normes occidentales.

Des auteurs ou commentateurs – parfois issus de l’extrême droite – soutiennent que des intellectuels issus de l’École de Francfort auraient infiltré les universités, les médias et les institutions pour subvertir les fondements culturels de l’Occident, en promouvant l’individualisme, le relativisme moral, et la remise en cause des traditions.

Cependant, cette vision est largement contestée par les historiens des idées. Le terme « marxisme culturel » est souvent critiqué pour sa charge conspirationniste, son amalgame entre des pensées très diverses (postmodernisme, marxisme, wokisme, déconstruction) et son usage polémique plus que rigoureux. Plusieurs chercheurs soulignent que la critique du capitalisme culturel et des industries de l’aliénation a elle-même été vidée de son contenu révolutionnaire initial, au profit d’un discours idéologique parfois simplificateur.

Conclusion

Le « marxisme culturel », tel qu’il est évoqué aujourd’hui dans les débats publics, oscille entre réalité intellectuelle (la critique des superstructures menée par des penseurs marxistes du XXe siècle) et mythe politique (l’idée d’un complot visant à miner la civilisation occidentale de l’intérieur). Sa réhabilitation ou son rejet dépendent largement du contexte idéologique dans lequel on l’emploie.

Il reste cependant un symptôme révélateur des fractures culturelles et des recompositions du discours politique, à l’heure où les batailles ne se jouent plus seulement sur les terrains économiques ou militaires, mais dans les imaginaires, les normes et les représentations collectives.

L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de la rédaction et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.