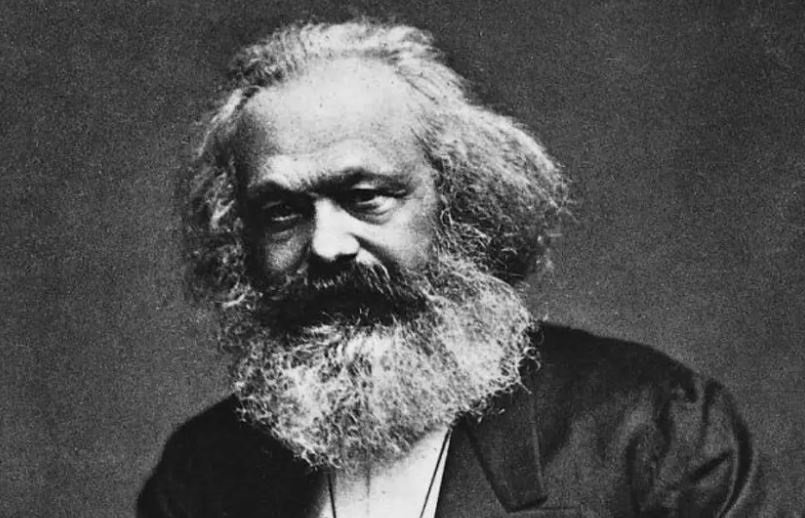

Le fait que le « marxisme » soit une théorie apparemment interdite aux États-Unis et que le « communisme » suscite des réactions vitales de toutes sortes dans l’histoire contemporaine du pays nous a empêchés de comprendre ce que Karl Marx (1818-1883) a signifié pour sa société.

Entre 1852 et 1862, Marx a écrit environ 500 articles pour le New York Tribune , l’un des journaux les plus diffusés du XIXe siècle, parmi lesquels figurent également de nombreux articles de Friedrich Engels. Durant cette décennie, Marx s’est consacré à une étude approfondie du capitalisme (il n’avait pas encore écrit « Le Capital ») et à l’étude d’une série d’événements européens.

Français Pour cette raison, dans le journal, il s’est attaché à exprimer ses opinions sur la situation en France après le coup d’État de Louis Bonaparte (1851), les luttes nationales en Italie et en Allemagne, le rôle de l’Empire austro-hongrois, la guerre de Crimée (1853-1856) et l’expansion néocoloniale de l’impérialisme britannique en Inde et en Chine (et en Irlande), qu’il a constamment dénoncée.

De par son intérêt économique, il a analysé la crise de 1857, le rôle de la spéculation bancaire et financière, ainsi que la dynamique du marché mondial. Dans d’autres médias européens, dans des lettres personnelles et dans ses rapports pour l’Association internationale des travailleurs (la Première Internationale fondée à Londres en 1864), même après avoir quitté sa collaboration avec le NY Tribune, Marx a écrit abondamment et en détail sur la guerre civile américaine (1861-1865) .

Il a toujours été favorable à l’abolition de l’esclavage. De plus, il critiquait la bourgeoisie anglaise pour sa sympathie envers la Confédération esclavagiste et réagissait contre l’Angleterre qui, pour défendre sa dépendance au coton du Sud esclavagiste, était prête à faire la guerre aux États du nord de l’Union. La classe ouvrière anglaise luttait contre la politique de la bourgeoisie nationale en faveur des planteurs esclavagistes des États-Unis et contre une éventuelle intervention militaire anglaise.

En novembre 1864, Marx adressa une lettre au président Abraham Lincoln dans laquelle, au nom de la Première Internationale, il félicitait sa réélection en ces termes : « Abraham Lincoln, fils honoré de la classe ouvrière, a reçu la mission de mener son pays à travers des luttes sans précédent pour la libération d’une race asservie et la transformation du système social. » .

De plus, il a salué l’abolition de l’esclavage comme un événement historique, marquant les possibilités d’une future libération des classes ouvrières. Dans cette optique, le 12 mai 1869, Marx a également adressé le « Message à l’Union nationale des travailleurs des États-Unis » (fondée en 1866), afin de soutenir sa politique de classe indépendante et d’exprimer la solidarité de la Première Internationale, qui revendiquait clairement les droits des travailleurs noirs et blancs, la journée de 8 heures et les droits du travail des femmes.

En étudiant avec acuité et perspicacité les enjeux de son époque, Marx a également abordé divers aspects de l’économie et de la société américaines, comme l’expansion vers l’Ouest, décrivant la guerre contre les peuples autochtones comme brutale et raciste. Il a analysé le rôle commercial des États-Unis dans le monde.

Français Il a noté le développement capitaliste du pays et la construction d’une démocratie bourgeoise avec des structures plus « égalitaires » (au moins parmi les Blancs) par rapport à l’Europe et a estimé que cette voie pourrait créer des conditions favorables au développement du mouvement ouvrier autonome, capable de promouvoir sa libération définitive.

Dans Le Capital (1867), Marx mentionne à plusieurs reprises les États-Unis. Et il est paradoxal que, alors qu’il considérait la Russie comme une monarchie arriérée, il considérait les États-Unis comme un État social historiquement progressiste, où l’esclavage était sa terrible tache.

Dans son récent ouvrage, Karl Marx in America. , l’historien américain Andrew Hartman nous aide à comprendre qu’il y a eu quatre moments dans l’histoire des États-Unis où la pensée de Marx a été présente : d’abord, « l’âge d’or » (1870-1900), avec un marxisme influent qui a accompagné la montée des partis socialistes de masse et des partis ouvriers radicaux ; Deuxièmement, les années 1930, lorsque la crise économique a conduit au New Deal, au développement du Parti communiste et à la diffusion de Marx ; troisièmement, les années 1960, marquées par l’expansion des droits civiques, la montée de la gauche et l’opposition à la guerre du Vietnam, malgré le maccarthysme ; et quatrièmement, la période actuelle, après la crise de 2008 et d’autres événements.

L’auteur a une phrase conclusive : « Tant que le capitalisme persiste, Marx ne peut être tué . » Outre les références que j’ai citées, Marx a écrit sur le Mexique dans le NY Tribune, pour dénoncer et rejeter l’accord entre l’Espagne, la France et l’Angleterre visant à envahir le pays afin de contrôler ses ports et de garantir le paiement des dettes des créanciers obligataires. Ce mouvement prit forme lors de l’intervention française (1861-1867), qui instaura l’empire de Maximilien, finalement vaincu par Benito Juárez.

Dans tous ces écrits, on retrouve un comportement intellectuel singulier de Marx au milieu du XIXe siècle, qui n’a pas été suffisamment mis en lumière : l’idée de liberté humaine y était pleinement développée , fondée sur sa compréhension de l’histoire concrète et du monde de son temps. Dans ses écrits journalistiques et ses œuvres majeures, il affirmait clairement que la libération des travailleurs de la domination du capital était, en définitive, la voie vers la liberté définitive des êtres humains .

Il s’agit là d’un point fondamental à prendre en compte dans la lutte contre le « marxisme culturel » lancée par les anarcho-capitalistes néolibéraux et libertaires. Ils évoquent la « supériorité morale » de ses thèses et s’approprient l’idée de « liberté ». Mais aucun des théoriciens de ces idéologies (Eugen von Bohm-Bawerk, Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, etc.) n’a condamné d’une seule voix le colonialisme, l’impérialisme ou la subordination d’autres peuples. Tous étaient maccarthystes.

Aucun n’a soutenu l’Amérique latine dans ses luttes pour la souveraineté et l’indépendance. Aucun n’a soutenu les travailleurs, le syndicalisme ou les mouvements sociaux. Friedman, Hayek et Mises voyaient la domination américaine comme une garantie de l’« ordre libéral ». Friedman et Hayek ont défendu et justifié la dictature terroriste de Pinochet au Chili.

Pour tous, la « liberté » est la liberté du marché et des entreprises, c’est-à-dire du capital. Ils ont des partisans en Amérique latine qui adhèrent fanatiquement à leurs idées, soutenant des gouvernements corporatistes et oligarchiques comme ceux d’Argentine et d’Équateur, tandis que les riches sont « libérés » de l’impôt et que les droits du travail et les droits sociaux sont démantelés. Mais face à tout cela, Marx a clairement démontré au milieu du XIXe siècle la supériorité morale de la lutte pour la liberté humaine , qui implique de se libérer enfin du pouvoir du capital.

L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.